日本酒が国内外でブームになっています。古くからある日本酒ですが、現在ブームになっている背景などを知らない方も少なくないでしょう。

この記事では、日本酒の種類と特徴を紹介しつつ、国内外に広がる日本酒ブームの概要や日本酒市場の現状を解説します。また、日本酒メーカー・日本酒ECのポップアップストアの事例についてご紹介します。

目次

日本酒とは、主原料が日本産の米と米麹、水を利用し、日本ならではの製法にて作られたお酒です。日本国内にて醸造したお酒だけが「日本酒」とされており、海外のお米や海外で製造されたものは日本酒の名称が使えません。(その場合はあくまでも「清酒」)

日本酒は清酒に分類され、その中でも一種のブランド酒といえるでしょう。

起源は縄文時代から弥生時代とされている歴史のある日本酒は、2015年12月に国レベルの地理的表示制度に指定されました。(地理的表示制度:種類や農産品の、産地名・地域ブランドを守る制度)

そのため、海外のお米や海外で作られた清酒は、日本酒や「Japanese Sake」と名乗ることができません。

日本において日本酒がブームとなったのは、1980年代の折。バブル期の好景気により、吟醸酒ブームが到来しました。女性やワイン好きにも受け入れられましたが、バブル崩壊後は吟醸酒ブームで生じた高級志向の反動により、造り手が造りたい日本酒を求める流れが起きたのです。

純米酒や熟成酒、無濾過生原酒、にごり酒など伝統的な製法で造られた日本酒が次第に広まり、注目を集めました。その他にも低アルコールの日本酒や甘酸っぱい日本酒、スパークリングの日本酒などが世に出ていき、新たなファンを開拓していったのです。

バリエーションが豊かになる一方、日本酒の消費量自体は減少していきました。しかし、減少しているのは普通酒であり、純米大吟醸酒をはじめとした特定名称酒に分類される高級な日本酒に関しては、消費量が着実に伸びていったのです。

さらに海外で評価されるようになった日本酒は、輸出金額が2006年から2017年の間で約3倍にもなりました。日本酒はアメリカを中心に、海外で広がりを見せています。

現在は獺祭や十四代といった日本酒にプレミアムな価値が付くようになり、高価格化が進む銘柄もあります。

日本酒が海外で流行した理由は、海外において日本食レストランが増加したことがきっかけです。例えば、アメリカでは高級日本料理店(2000年代の前半からニューヨークやロサンゼルスに高級日本食レストランである「ノブ(NOBU)」や「メグ(MEGU)」など)が増加したことで日本酒ブームに火が点き、高級料理店にて日本酒を味わうことが一種の憧れとなりました。

そもそもアメリカで日本料理店が増えたのは、訪日中に本場の和食を体験したことで、日本以外の地域でも質の高い日本食が求められるようになったからです。さらにヘルシー嗜好が高まるアメリカにおいて、和食のヘルシーなイメージが和食人気自体を後押し。美味しいフランス料理にワインを合わせるように、和食に合う本格的な日本酒に注目が集まったのです。

また、日本酒の品質管理が変わった点も、アメリカで流行るようになった理由の一つといえるでしょう。かつては品質管理が行き届かず質の良くない日本酒が飲まれていましたが、近年では劣化のない日本酒が提供できるようになったため、人気に火が点いたのです。

美味しい日本酒が飲まれることで日本酒が売れていき、次第に海外でブームに。日本酒の輸出量もインバウンドが激しくなってきた2013年から、増加が目立ってきました。

日本酒の国内における出荷量は、昭和48年(1973年)のピーク時には170万キロリットル以上あったものの、以降は他のアルコール飲料との競争により減少傾向に。平成30年(2018年)以降は国内における出荷量の減少幅が大きくなったことで、着実な推移を見せていた特定名称酒もついに減少しました。

令和5年(2023年)には、およそ39万キロリットルまで出荷量が減ったのです。

日本酒の市場が成長する要因は、中期的には日本食の人気が世界的に高まったことにあります。日本食人気に伴い、日本酒市場自体もさらなる成長が見込まれるでしょう。

その他にも日本酒市場を成長させる要因は、新たな醸造技術やフレーバー、パッケージにもあり。新たな日本酒が若い世代やプレミアムな日本酒・昨今話題となるクラフト飲料を求める層を魅了しています。

世界レベルのアルコール需要の増加やアルコールを楽しむ個人が増えれば、多彩な種類の酒が求められると燗がられるため、もし日本酒がこの需要に応えることができれば市場はさらに成長すると予想されています。

お酒自体の市場規模は、飲酒回数・飲酒量が少なくなった20代をはじめ飲酒習慣が減少していることもあり、国内市場は縮小。反対に輸出量は近年大きく伸びており、コロナ禍以前の2019年は2013年の2倍近い量となっています。

ただし、輸出総量が国内販売数量の2%弱であるため、現地点では輸出量が国内市場の縮小をカバーするまでには至っておりません。しかし、日本酒の海外での需要の伸びや蔵元の進出もあるため、市場が広がる可能性があるといえるでしょう。

日本酒の特徴や魅力は、なんといっても豊富な種類と飲み方のスタイルです。そこで日本酒の各種類と飲み方についてご紹介します。

<日本酒の種類>

| 種別 | 原材料 | 精米歩合 | 特徴 |

| 吟醸酒 | 白米、米麹、水、醸造アルコール | 60%以下 | 「吟醸香」といわれる、華やかなでフルーティな香りが楽しめる日本酒。よく磨いた酒米を長期低温発酵する「吟醸造り」を行い、条件を満たしたものが吟醸酒となる。 |

| 大吟醸酒 | 白米、米麹、水、醸造アルコール | 50%以下 | 原料や製法(吟醸造り)は吟醸酒と同じながらも、お米の半分以上を磨き上げたお酒。華やかな香りが立つ。 |

| 純米酒 | 白米、米麹、水 | 70%以下 | 酒米の旨味や甘み、コクが味わえるお酒。アルコールの添加をしていないため、お米が持つ味わいが感じられる。 |

| 純米吟醸酒 | 白米、米麹、水 | 60%以下 | 吟醸酒同様に「吟醸酒造り」が施された日本酒。アルコールの添加がされておらず、穏やかな香りとともにお米の旨味が堪能できる。 |

| 純米大吟醸酒 | 白米、米麴、水 | 50%以下 | 原料や造りは純米吟醸酒と同じなものの、お米を半分以上磨き上げられて造られたお酒。華々しい吟醸香とともにお米の旨味が楽しめる。 |

| 特別純米酒 | 白米、米麹、水 | 60%以下 | 精米歩合が60%以下であるか、もしくは特別な醸造方法により造られた純米酒。特別な醸造方法で作られた場合は、その内容がラベルに記載。 |

| 本醸造酒 | 白米、米麴、水、醸造アルコール | 70%以下 | 日本酒の中でもスタンダードな種類。醸造アルコールの添加により、バランスに優れた味わいと口当たりがよく爽快な味わいが楽しめる。 |

| 特別本醸造酒 | 白米、米麹、水、醸造アルコール | 60%以下 | 通常の本醸造酒よりもお米を磨くか、特別な醸造方法で造られることで、より繊細な味わいに。特別な醸造方法で造られた際は内容がラベルに記載されている。 |

| 普通酒 | 白米、米麹、水、醸造アルコール、糖類 | 規制なし | 糖類や醸造アルコールを添加して、飲みやすく軽やかな香りが楽しめる日本酒。 |

日本酒はその他にも下記の種類もあり、バリエーションが非常に豊かです。

| 種別 | 特徴 |

| 原酒 | 加水調整していない日本酒。通常の日本酒はアルコール度数が15%前後に対して、原酒は20度前後で、コクと豊かな味わいが楽しめる。 |

| 生酒 | 加熱処理(火入れ)をしていない日本酒。生の状態で出荷されており、新鮮な風味や味わいが楽しめる。 |

| 生貯蔵酒 | 生のままお酒の貯蔵をし、出荷する前に一度加熱処理を実施。搾りたての風味が残りつつ、火入れにより酒質が生酒と比べて安定。 |

| 生詰 | 秋に楽しむ「ひやおろし」や「秋あがり」も該当。貯蔵前に加熱処理(火入れ)を行う。新鮮な味わいと口当たりの良さが満喫できる日本酒。 |

| 新米新酒 | 「しぼりたて」とも呼ばれる新米新酒はその年に収穫された新米を使って醸造し、完成してすぐ出荷。爽やかでスッキリした味わいが特徴。 |

| 古酒(長期熟成酒) | 蔵にて3年以上熟成させた日本酒は、銘柄によって熟成期間が異なる。奥深く洗練された香りや、色と味わいの変化を楽しめる。 |

日本酒は種類だけでなく、飲み方のスタイルも豊富なお酒。細かな温度調整を行うことで異なる味わいや香り、飲み口が楽しめます。

▼冷酒

吟醸酒系の香りが楽しめる日本酒は、冷やすことで味わいがスッキリし、飲みやすさがアップします。

<冷酒の温度>

| 名称 | 温度 | 特徴 |

| 雪冷え | 5℃ | キンキンに冷えた日本酒 |

| 花冷え | 10℃ | 冷蔵庫から取り出してすぐの日本酒 |

| 涼冷え | 15℃ | 冷蔵庫から出して少し時間が経った日本酒 |

▼常温

「冷や」ともいわれている常温は、冷やさず・温めず飲むことでまろみのある口当たりと、お米が持つ旨味を楽しめます。純米酒・特別純米酒・長期熟成した日本酒にピッタリの飲み方です。

温度は20〜25℃前後となります。

▼燗酒

温めることでお米がもつ甘味・旨味が引き出される飲み方。燗酒は温度がさまざまで、異なる味わいや表情が楽しめます。純米酒・特別純米酒・本醸造酒などでチャレンジして欲しい飲み方です。

<燗酒の温度>

| 名称 | 温度 | 特徴 |

| 日向燗(ひなたかん) | 30℃ | 熱くもなく冷たくもない温度 |

| 人肌燗(ひとはだかん) | 35℃ | 人の肌に近く、適度な温かさを感じられる |

| ぬる燗 | 40℃ | 酒器を持った際に「ぬるい」と感じる温度 |

| 上燗(じょうかん) | 45℃ | 酒器を持った際に「温かい」と感じる温度 |

| あつ燗 | 50℃ | 酒器を持った際に「少し熱い」と感じる温度 |

| 飛び切り燗 | 55℃ | 酒器を持てないくらい熱さを感じる温度 |

日本酒は冷やしたり温めたりして飲むのがポピュラーですが、他のお酒のように割って飲んでも問題ありません。

| 飲み方 | 詳細 |

| 水割り | 日本酒8に対して水2が黄金比率。日本酒の旨味を消さずに飲みやすくなる。 |

| お湯割り | 水割り同様に8:2を基本に、お好みの濃さに調節。やわらかな口当たりとまろやかさが味わえる。 |

| ロック | 氷をたっぷり入れてグラス半分ほど日本酒を注ぐ。氷が溶けることで日本酒の風味や味の変化が楽しめる。 |

国内における日本酒の成功例の一つが、純米大吟醸の「獺祭」を手掛ける旭酒造株式会社。地元山口県では崖っぷちだった酒造が、今では日本を代表する企業となりました。安倍晋三首相がアメリカのオバマ大統領などにプレゼントしたことで、有名となった日本酒です。

小規模だった旭酒造株式会社は事業を取捨選択し、純米大吟醸である獺祭の生産に専念。商社に味が評価されたものの、その後の方針で意見がわかれた旭酒造株式会社は、酒屋と直接取引をスタートしました。

酒屋との良好な関係が生まれ、そこからは好循環に。美味しいお酒を造り続け地道にファンを増やしたことで美味しさが徐々に浸透していき、旭酒造株式会社が手掛ける獺祭は人気の日本酒になったのです。今では国内でおよそ750の代理店が獺祭を扱うだけでなく、海外20ヶ国に進出。獺祭は日本国内のみならず、世界中の日本酒ブームを導いてきた日本酒です。

国外の成功例の一つが、岩手県にある株式会社南部美人。日本酒を海外に広めるべく、20年以上の歳月をかけて数々の取り組みを行ってきました。

1997年に海外輸出を開始。日本酒輸出協会を立ち上げ、セミナーや試飲会を開催しました。

最初は販売数や輸出量が伸びなかったものの、1件ずつ回る地道な営業や英語のネーミング・英語表記のラベルに変更などにより。認知度・販売数を増やしていったのです。

21世紀に入ると、アメリカにて日本食への関心が高まり日本食レストランがオープンしたことが追い風となり、販売数・輸出量がさらに増加。世界39ヵ国へ輸出するまでになったのです。

地元の酒米を使った南部美人特別純米酒は、インターナショナルワインチャレンジ(IWC)2017年度の大会ではチャンピオンサケを獲得。その他にも海外で数々の評価がされ、今では高い評価を得るようになったのが株式会社南部美人の日本酒です。

日本酒メーカーのポップアップストア事例を2つご紹介します。

KURAND株式会社のPR TIMESより画像引用

有楽町マルイにて、2024年4月26日(金)〜5月12日(日)の期間限定で開催されたのが、オンライン酒屋・クランドが手掛けるクランドポップアップストア。SNSで話題となった「酒ガチャ」がリアルにて体験できる、「リアル1本酒ガチャ」が楽しめました。

通常では販売していない梅酒の「UMESHU THE AMBER BARREL」(1本19,800円税込)も、0.2%の確率ながら当たったのです。

その他にもポップアップストアでは、ECでしか出会えないお酒の試飲が可能。人気商品をメインに、日本酒体験が楽しめました。

試飲に加えてお酒のプロであるクランドスタッフが常駐しており、日本酒に詳しくなくても相談しながらおすすめのお酒が購入できたのです。

出店時にはクランドの公式LINEにて、ポップアップストアで利用できるクーポンも配信。数々の工夫により、誰でも気軽に日本酒を楽しめるポップアップストアが好評を博しました。

株式会社えだまめのPR TIMRSより画像引用

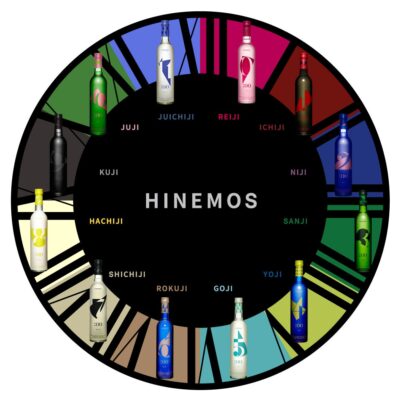

株式会社RiceWineが手掛ける”時間”に寄り添う日本酒をコンセプトにしたブランドのHINEMOS(ひねもす)は、ポップアップストアを定期的に出店。関東を中心に静岡県や宮城県、福岡県など商業施設・イベントスペースにてポップアップストアを開催しており、豊富な開催実績を持ちます。

ポップアップストアではHINEMOSの全銘柄を気軽に試飲ができ、日本酒の購入が可能です。

ポップアップストア以外にも、HINEMOSは直営店を2店舗運営。初の直営店は中目黒に、2号店は原宿に誕生したハラカド内に2024年4月17日にオープンしました。

各直営店ではポップアップストア同様、HINEMOSの全銘柄が無料で試飲可能。商品を熟知したスタッフに相談しながら、納得のいく日本酒に出会えます。

また、各直営店では人気のミニボトル(170ml)が1本から購入が可能で、ちょっとしたプレゼントに利用したり、気になる味を気軽に楽しめたりできます。

日本酒に詳しくなくても好みの日本酒と巡り会えるのが、HINEMOSのポップアップストアや直営店です。

国内の消費量は全体的に減少傾向にあるものの、海外では勢いがあり、国内でも着実にお酒好きの心を掴んでいるのが日本酒です。ポップアップストアも出店されており、日本酒に興味のある方が足を運んでいます。

日本酒に関連するサービスや商品を扱うのなら、ポップアップストアの利用も検討してみてはいかがでしょうか。

ポップアップストア・催事イベントにおすすめなスペースや、ノウハウ・事例を紹介いたします。

2025年1月28日

2024年4月30日

2024年5月31日

2024年9月19日

2024年6月30日

2024年7月16日

2024年9月23日

2016年6月13日

2016年5月12日

2025年5月30日

2020年2月14日

2025年6月2日

2025年1月27日

2025年10月20日

2024年4月28日

2025年6月3日

2025年12月8日

2025年12月4日

2025年11月4日

2025年10月20日

2025年10月20日

2025年10月7日

2025年9月26日

2025年8月27日